Die Landgerichte Kärntens

Die Landgerichte (lat. provincia) waren abgegrenzte Gebiete mit eigenener Gerichtsbarkeit, welche sich aus den alten Grafschaften entwickelt hatten. Als sich diese seit dem Ende des 12. Jahrhunderts auflösten, entstanden nach und nach kleinere Gebietseinheiten. Die Gerichtseinteilung hing wesentlich mit den zur wirtschaftlichen Verwaltung geschaffenen Ämtern zusammen, aus denen sich dann oft selbständige Herrschaften bildeten. Herrschafts- und Gerichtsgrenzen decken sich in vielen Fällen. Die Rechtssprechung über alle Untertanen und Einwohner eines Landgerichts übte ein dazu bestellter Landrichter aus. Der Adel und Klerus unterlagen allerdings der sogenannten Landschranne, ein beim Landesfürsten angesiedeltes Gericht.

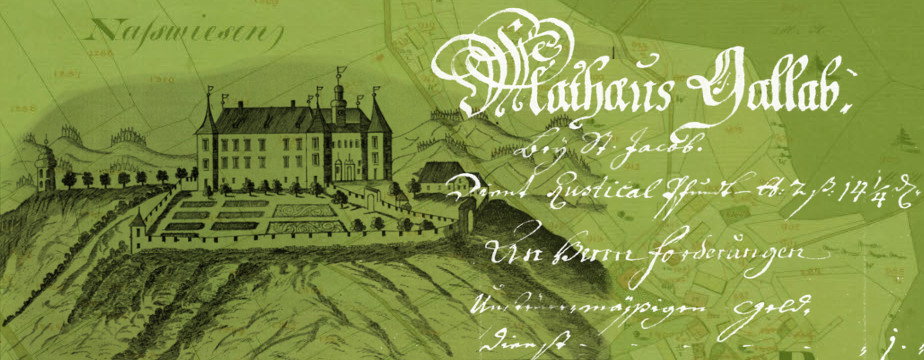

Gerichte, welche auch die höhere Gerichtsbarkeit (Blutbann) inne hatten, besaßen eine Richtstatt, welche sich zumeist außerhalb eines Ortes an auffälliger Stelle befand. Dort wurden Verurteilte in schwerwiegenden Delikten wie Mord oder Totschlag mit dem Tod bestraft. Der Stock und Galgen waren das Symbol für die Blutgerichtsbarkeit. Flurnamen wie Galgenbichl weisen noch auf die Örtlichkeit einer Richtstätte hin. Für Gerichte ohne Blutgerichtsbarkeit war der landesfürstliche Bannrichter zuständig, welcher in St. Veit seinen Sitz hatte. Gerichte lukrierten auch Einnahmen, denn die meisten Strafen wurden mit Geld bezahlt.

Die niederen Gerichte bezeichnete man als Burgfriede. Diese mussten Schwerverbrecher nach erfolgter Voruntersuchung an bestimmte Landgerichte zur Verurteilung ausliefern. Städte und Märkte entwickelten mit der Zeit eigene Gerichte, welche ihnen durch Privilegien vom Landesfürsten zugestanden wurden. Deren Richter wurden meistens von den Bürgern selbst vorgeschlagen oder gewählt. Manche Burgfriede bestanden auch nur aus einer einzelnen Burg oder einem Kloster. Als Hofrichter bezeichnete man die Richter eines Klosters oder kirchlichen Gerichts.

Die Landgerichte bestanden bis 1849. Danach ging ihre Gerichtsbarkeit, welche bis dahin in den Händen von Grundherrschaften, Städten und Märkten war, an staatlich eingerichtete Bezirksgerichte über. Als darüber liegende Instanz fungierte nun das Landesgericht.

Die Landgerichtskarte von Kärnten

Die Landgerichtskarte von Kärnten

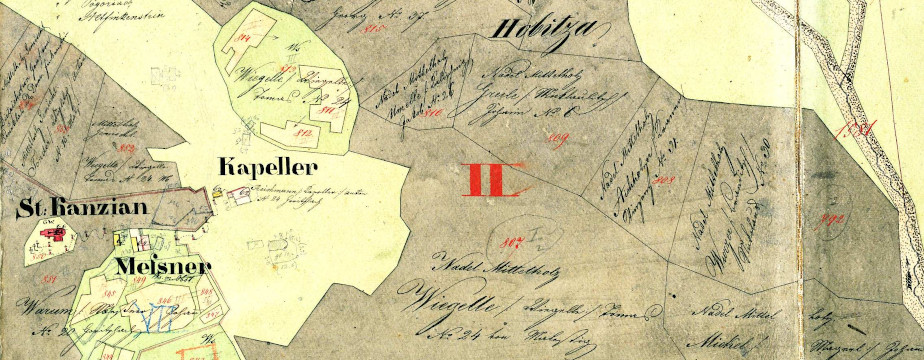

Die nachfolgende Karte bietet einen Überblick über die einstigen Landgerichte, Burgfriede, Stadt- und Marktgerichte Kärntens in den heutigen Landesgrenzen. Einige Gerichte reichten auch weit in abgetrennte Gebiete wie dem Kanaltal oder in das Mießtal hinein. Die Daten basieren auf den Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer sowie einer handgezeichneten Karte von Dr. Martin Wutte aus dem Jahr 1923. Als Basis für die Abgrenzung der Landgerichts- und Burgfriedgrenzen wurden die Grenzen der Katastralgemeinden herangezogen, welche meistens mit den Gerichtsgrenzen übereinstimmen. In einzelnen Fällen, haben sich diese aber im Laufe der Zeit verändert, sodass der Verlauf der Landgerichtsgrenze nicht immer ganz korrekt dargestellt ist. So gut es ging wurden kleinere Abweichungen nach Kenntnislage berücksichtigt.

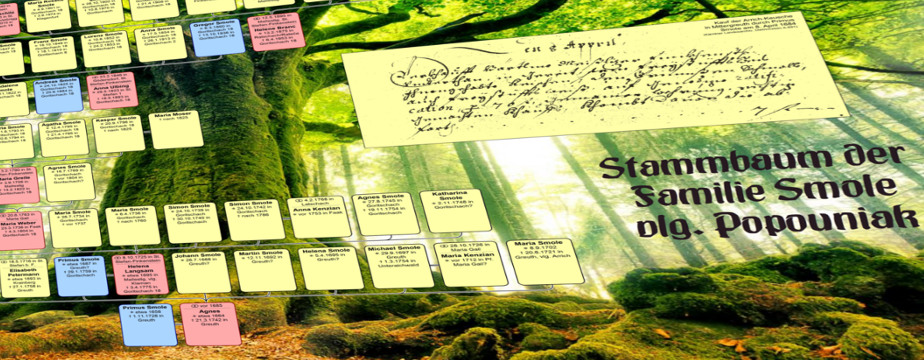

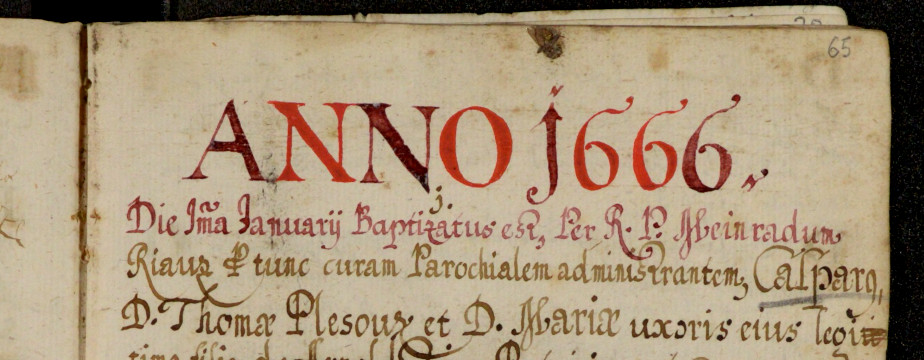

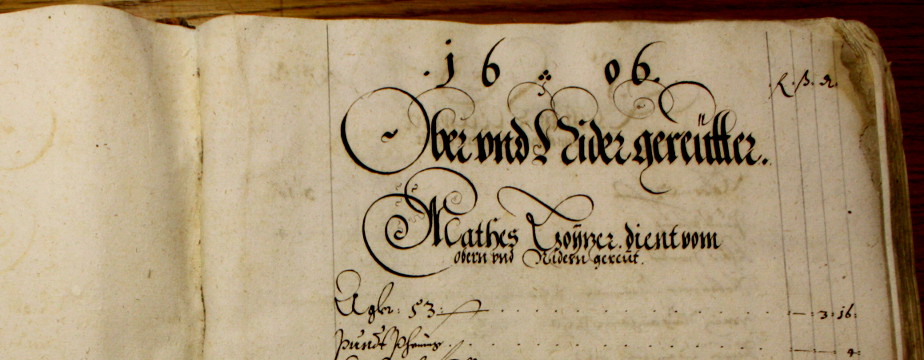

Die Zugehörigkeit einer Örtlichkeit zu einem Landgericht ist auch für Familienforscher von Interesse. Denn von vielen dieser Gerichte existieren auch Gerichtsprotokolle, welche einen sozialgeschichtlichen Einblick in das Leben der Bevölkerung bieten und zum Teil auch Aufschluss über die Verwandtschaft oder Herkunft einzelner Personen liefern können. Neben Strafdelikten wie Mord, Totschlag, Raufhändel oder Unzucht wurden oft auch zivilrechtliche Belange wie Erbschaftsregelungen, Heiratsverträge und dergleichen in den Protokollen niedergeschrieben. Die Gerichtsprotokolle sind eine wertvolle Quelle für die Heimat- und Familienforschung.

Quellen:

Fräss-Ehrfeld, Claudia: Geschichte Kärntens. Das Mittelalter. Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 1984

Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. 1. Abteilung: Die Landgerichtskarte. 4. Teil: Kärnten, Krain, Görz und Istrien. Wien, 1914

Landgerichtskarte, entworfen von Dr. Martin Wutte, 1923, Kärntner Landesarchiv (Signatur: AT-KLA 127-G-P 14 St)