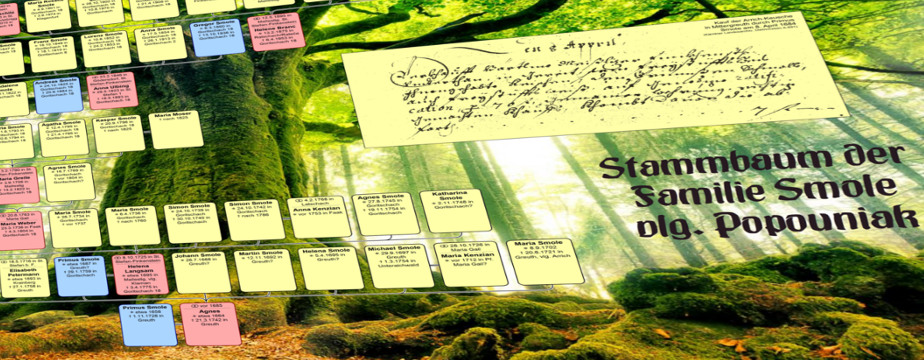

Die Kärntner Linie

Josef

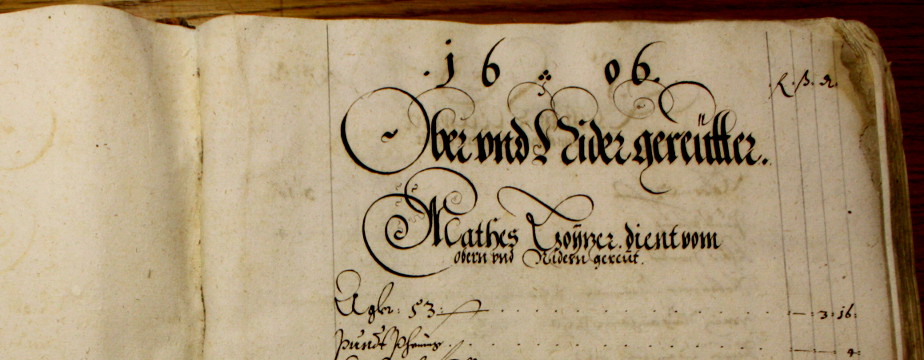

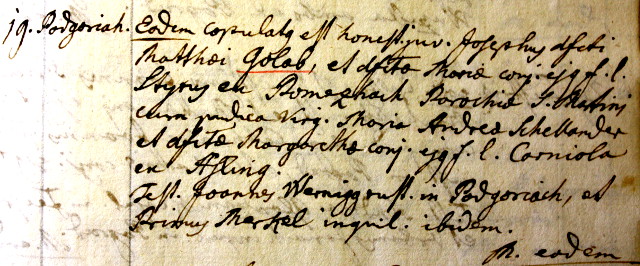

Josef ist der Begründer des Kärntner Zweiges und wurde am 18. März 1741 in der Pfarre St. Martin bei Windischgraz als Sohn von Mathäus und Maria Golobitsch geboren. Am 29. Jän. 1776 heiratete er in Maria Elend Maria Schellander, welche aus Assling gebürtig war. Seine Eltern waren zum Zeitpunkt der Heirat bereits verstorben. Von seinem Beruf weiß man nichts, aber wahrscheinlich war er Zimmermann, so wie sein Sohn Jakob. Zimmerleute waren einst sehr gefragt, da die meisten Gebäude nur aus Holz bestanden. In vielen Handwerksberufen war man als Geselle auf Wanderschaft. Was Josef genau nach Maria Elend gebracht hat, wird sich wohl nie herausfinden lassen. Möglicherweise hatte seine Frau Verwandte dort.

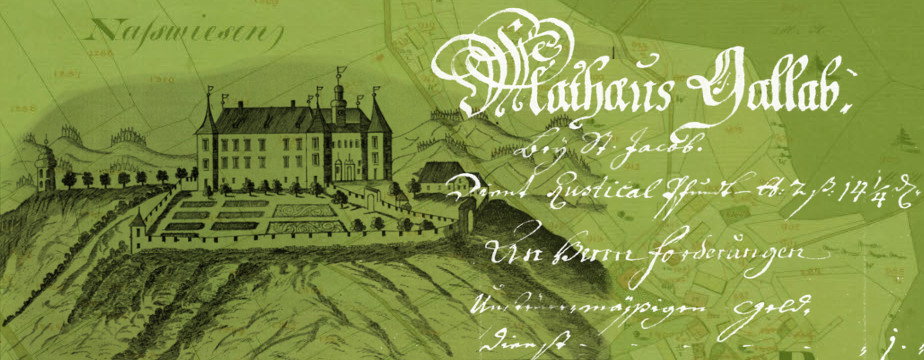

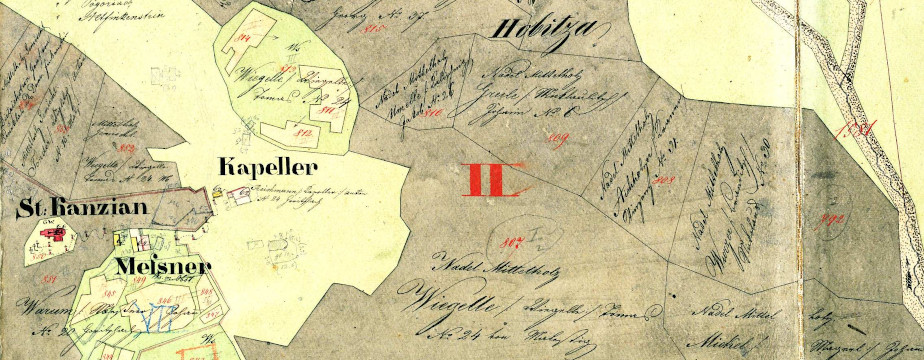

Jedenfalls lebte die Familie beim Bauern vulgo Smounig, welcher mehrere Häuser in Maria Elend besaß. Interessant ist der erste Bezug zu Finkenstein. Der Smounig-Bauer war nämlich wie einige andere Rosentaler Bauern ein Urbars-Untertan der Grundherrschaft Finkenstein.

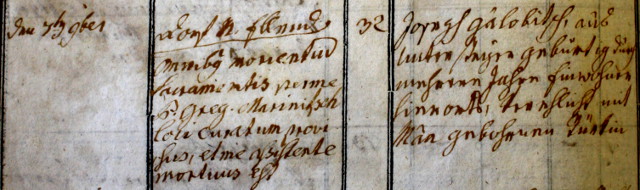

Josef starb am 7. Nov. 1790 in Maria Elend ohne Hinterlassung eines Vermögens. Ein Verlassakt über seinen Todesfall befindet sich im Kärntner Landesarchiv. Seine Witwe gab bei der zuständigen Landgerichtsherrschaft Rosegg an, dass ihr Mann über kein Vermögen verfügte und in den letzten Jahren mehr oder weniger von der Gemeinde gelebt hat. Josef hinterließ als einziges Kind den Sohn Jakob, welcher beim Tod seines Vaters noch minderjährig war.

Während Josefs Lebensspanne wurde aus Golobitsch plötzlich Galobitsch/Galowitsch. Diese Lautverschiebung wurde auch für alle späteren Generationen beibehalten. Das Doppel-L setzte sich erst im 20. Jahrhundert durch. Man muss aber bedenken, dass die Eigennamen in den Matriken ganz vom Schreibstil und dem Dafürhalten des eintragenden Pfarrers abhängig waren. Die Betroffenen selbst konnten in der Regel weder lesen noch schreiben.

Ein großes Rätsel bereitet mir nach wie vor seine Ehefrau Maria, deren Geburts- und Sterbeeintrag noch nicht gefunden wurde. Der Familienname Schellander wird nämlich nur im Trauungseintrag und bei der Geburt eines Kindes erwähnt. Bei der Geburt der Enkelkinder wurde sie als Tschebrin (= Tscheber) bezeichnet, im Sterbeeintrag Josefs als geborene Türkin und in dessen Verlassakt gar als geborene Flitscherin. Wie sie nun tatsächlich hieß, würde sich nur nach Identifizierung des Geburtseintrages beantworten lassen. Es steht für mich aber außer Zweifel, dass es sich um ein und die selbe Person handelt.

Handwerker und Tagelöhner

In der Familienforschung geht es ja nicht nur um Namen, Geburts- und Sterbedaten. Interessant ist vor allem der historisch-soziale Hintergrund: Wo und in welchen Verhältnissen haben die Vorfahren gelebt?, welche Berufe hatten Sie?, usw. Soviel ich den bisherigen Informationen entnehmen kann, handelte es sich bei meinen Vorfahren um Handwerker, hauptsächlich Zimmerleute. Jakob und Gabriel waren auf jeden Fall Zimmerleute. Dieser Berufszweig war damals nicht so unwichtig, da die meisten Häuser großteils bis ausschließlich aus Holz bestanden. Eine besondere Zimmermannsarbeit sind die zum Teil sehr kunstvoll gestalteten Getreidekästen, die mancherorts in Kärnten noch anzutreffen sind und oft schon mehrere hundert Jahre alt sind.

Als Handwerker war man meistens Tagelöhner. Man hatte keine fixe Anstellung sondern arbeitete nach Bedarf. Dies erforderte auch eine gewisse Mobilität. Handwerker waren nie so ortsgebunden wie Bauern und zogen oft von Dorf zu Dorf um ihre Dienste anzubieten. Bei einigen Zünften war die Wanderschaft auch eine Bedingung zur Meisterprüfung. Eine Berufsunfähigkeit im späteren Alter war meistens auch mit Armut verbunden. Ein Sozialsystem im heutigen Sinn gab es nicht. Entweder kam die Familie oder die Herrschaft/Gemeinde für die Notdürftigen auf.

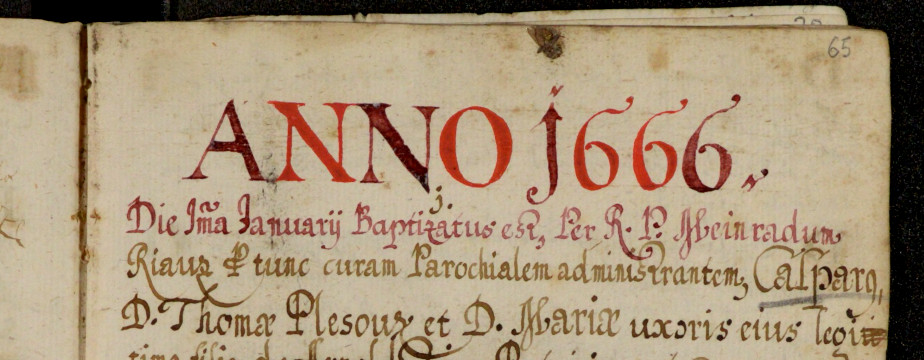

Kinderreichtum und Kindersterblichkeit

Das Leben im 18. und 19. Jahrhundert war für einfache Leute natürlich kein Honigschlecken. Man lebte als Untertan einer Grundobrigkeit, eingebettet in eine Gesellschaft mit klaren Regeln und Normen. Jeder wusste dabei, welchen Platz er in dieser Gesellschaft hatte, wer über ihn und wer unter ihm war. Der einzige Trost einfacher Leute war wohl der Glaube nach einem rechtschaffenden Leben ins ersehnte Paradies zu gelangen. Die Volksfrömmigkeit bestimmte früher den Alltag der Menschen.

Die Mütter waren mit einer hohen Kindersterblichkeit konfrontiert. Die Ursache dafür waren vor allem Infektionskrankheiten, gegen die es damals noch so gut wie kein Mittel gab. Viele Neugeborenen starben auch gleich nach der Geburt. Besonders wichtig war es für die Eltern, dass das Kind noch schnell getauft wurde (sogenannte Nottaufe). Nur so war — glaubte man damals — der Eintritt ins Himmelreich möglich. Die Sterblichkeit hatte damals nichts mit dem Status oder dem Einkommen zu tun. In adeligen oder wohlhabenden Familien war die Sterblichkeit auch nicht geringer, zumal die Ärzte die Lage der Patienten oft noch verschlimmerte.