Der Ursprung der Kofler

Kofler/Koffler ist ein recht weit verbreiteter Name. Die größte Dichte an Koflers in Relation zur Einwohnerzahl befindet sich aber im Bezirk Villach-Land. Hier gibt es an die 150 Telefonanschlüsse unter diesem Namen. Absolut gesehen gibt es die meisten Träger dieses Familiennamens in Innsbruck und Innsbruck-Land (ca. 250). Auch in Osttirol ist er stark vertreten.

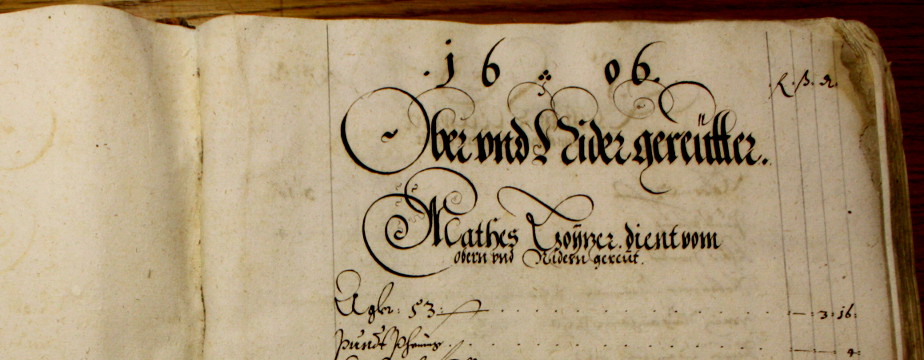

Den Ursprung hat der Name in der Bezeichnung Kofel/Kobel für eine Erhebung oder einen Berggipfel. Der Familienname zählt zur Gruppe der Wohnstättennamen, das sind ein Namen, welche etwas über die Örtlichkeit aussagen, in der der erste Namensträger gelebt hat. Der erste Kofler war demnach wohl ein Bauer, welcher seinen Hof auf einem Hügel hatte. Der ebenso verbreitete Familienname Kobler bedeutet dasselbe. In den älteren Urbaren der Grundherrschaft Finkenstein findet sich ein deutlicher Beleg, dass aus deinem „Blasy am Khofl“ ein „Blase Khoblar“ (Blasius Koblar/Kofler) wurde. Der betreffende Hof in Untergreuth liegt auf einem Hügel und trägt auch heute noch den Vulgonamen Kobuar/Kobvar.

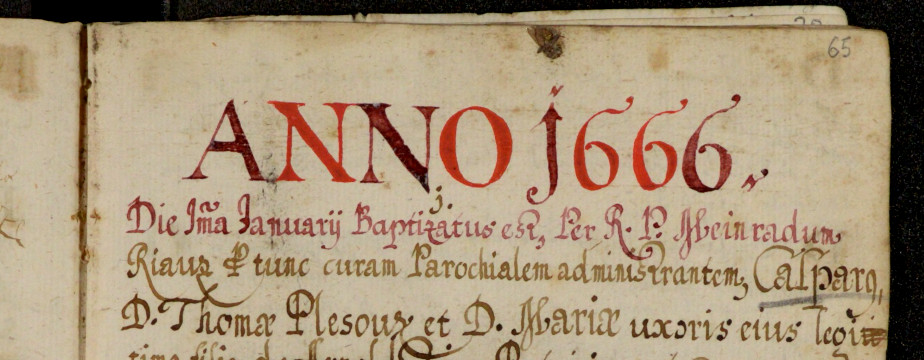

Urpfarre Maria Gail

Der erste nachweisbare Vorfahre dieses Familienzweiges ist Dionys Kofler. Er wurde ca. 1673 geboren. Am 11. Juni 1695 übernahm er die Mayr- oder Truntschitzhube in Bogenfeld. Bogenfeld ist einer der größten Orte der damaligen Pfarre Maria Gail, eingebettet zwischen Faaker See und Drau, nördlich des Waubergs gelegen.

Die Urpfarre Maria Gail war einst eine sehr große und bedeutende Pfarre. Ihr Pfarrgebiet umfasste das ganze Gebiet südlich von Villach einschließlich der Stadt selbst und reichte über die Karawanken bis ins obere Savetal. Am die 30 Filialkirchen gehörten damals zur Pfarre. Gail (im Mittelalter: Gila) war ein alter Landschaftsname. Im Lateinischen wurde die Region Zelia genannt, auf slowenisch Zilja. Aus diesem großen Pfarrgebiet haben sich im Laufe der Zeit viele selbständige Pfarren herausgelöst. Der Ort Bogenfeld gehört seit 1787 zur Pfarre St. Niklas an der Drau (früher nur Drau genannt).

Die Maier- oder Truntschitzhube in Bogenfeld

Die Vorbesitzer der Maier- oder Truntschitzhube geben einige Rätsel auf. Der Vorbesitzer der Hube heißt ebenso Dionys, wird aber mit dem Nachnamen mit Crämer bezeichnet. Nun kann damit auch der Beruf oder ein Vulgoname gemeint sein, was wahrscheinlich ist, da dieser Name im Geburtsbuch I der Pfarre nur einmal im Ort Duel aufscheint. Im Ehrungsprotokoll der Grundherrschaft Rosegg, in dem dieser Übergabevorgang beurkundet wurde, wird der Vorbesitzer als Vorfahr bezeichnet. Im damaligen Sprachgebrauch ist damit nicht gesagt, dass es sich dabei um einen genealogischen Vorfahren, also Vater, Großvater, usw. handeln muss.

Es lässt sich also nicht genau feststellen, wer die Vorfahren dieses Dionys Kofler waren. Möglicherweise ist er mit Dionys Koblar ident, welcher am 20. Okt. 1669 in der Pfarre als Sohn eines Kaspar und einer Margarethe Koblar, wahrscheinlich in Unterferlach, geboren wurde. Aber das ist nur Spekulation.

Dieser erste nachweisbare Vorfahre hatte mit einer Maria zumindest 9 Kinder, welche zwischen 1699 und 1723 geboren wurden. Am 22. Feb. 1733 starb Dionys im Alter von etwa 60 Jahren in Bogenfeld.

Die Maierhube bekam später die Hausnummer 14 in Bogenfeld. Sie wird in alten Protokollen auch als Truntschitz- oder auch Baumgartnerhube genannt. Der frühest nachweisbare Besitzer ist im Jahr 1597 Gregor Baumgartner. In diesem Jahr tritt dieser als Besitzer zurück, weil er der windischen Sprach vnkhündig und verkauft an Blasius Rader. Er dürfte also sicher erst seit kurzer Zeit Besitzer gewesen sein und nicht von hier stammen, sonst hätte er dieses Sprachproblem nicht gehabt. Blasius Rader ist der Sohn von Jakob Rader, dem Rosegger Meiereiverwalter. 1640 stirbt ein Paul (vulgo) Mayer und es übernimmt der Dionys Trumbtschitz, welcher dessen Witwe heiratet. Dieser Dionys ist höchstwahrscheinlich mit dem oben erwähnten Crämer ident, welcher 1697 die Hube — wohl aus Altersgründen — an Dionys Kofler übergab und dort in Ausszug ging.

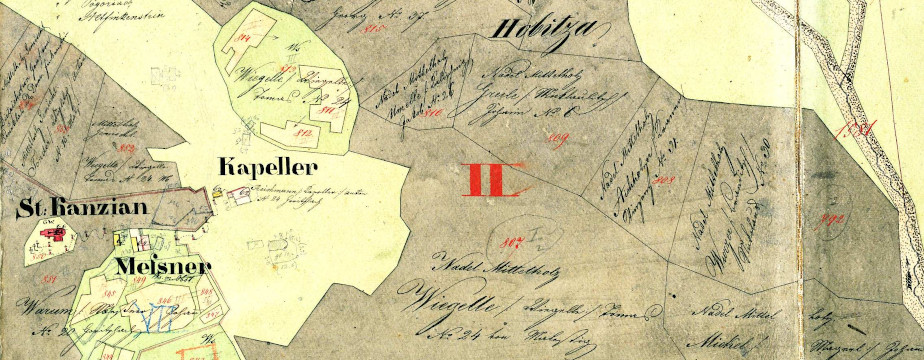

Bei der Maierhube in Bogenfeld handelt es sich höchstwahrscheinlich um die ehemalige Maierei der Burg War(t)berg (durch Verballhornung entstand daraus der heutige Wauberg). Dafür spricht der Vulgoname sowie auch die unmittelbare Nähe zum Wauberg. Die Hube besitzt auch heute noch Waldflächen auf dem Wauberg. Dass es auf diesem Berg einst eine Burg gab, ist mittlerweile erwiesen. Im Jahr 2015 förderten dort archäologische Grabungen einiges zutage. Die Burg hatte offensichtlich die Funktion, den Drauübergang zu überwachen. In der Zeit um 1500 dürfte sie schon abekommen sein. Das umliegende Gebiet zählte zu dieser Zeit bereits als Amt Warberg zur Grundherrschaft Rosegg.

Dionys ältester Sohn Anton übernahm am 11. März 1733 die Maier-Hube von seinem Vater. Er wurde am 15. Jän. 1703 geboren und heiratete 22. Nov. 1733 in Maria Gail die aus dem Nachbarort Graschitz stammende Maria Scheisel. Dieser Familienname der aus verständlichen Gründen heute kaum mehr anzutreffen ist, war früher in der Gegend gar nicht so selten. Anton starb am 13. Okt. 1772 in Bogenfeld und hinterließ 2 Söhne und mehrere Töchter. Der älteste Sohn Thomas übernahm den Hof. Dessen Nachfahren besaßen den Hof bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der zweitälteste Sohn Sebastian aber musste vom Hof weichen.

Die Murouz-Keusche in Drobollach

Sebastian Kofler wurde als zweiter Sohn von Anton und Maria Kofler am 18.01.1737 in Bogenfeld geboren. Am 28. Aug. 1760 heiratete der in Maria Gail die von der Murouz-Keusche stammende Agnes Kölblinger. Am 25.02.1761 wurde er zum Besitzer dieser Keusche, da der Schwiegervater Urban Kölbinger keine weiteren Kinder mehr hatte, welche den Hof übernehmen konnten. Die Keusche war ein altes Wirtshaus und war bereits 1615 mit der Taferngerechtigkeit (würde heute einer Gastgewerbekonzession entsprechen) ausgestattet. Sebastian wurde somit zum Gastwirt.

Die Murouz-Keusche lag im Ortsteil Murau oder Mura und war ebenso wie die Maier-Hube zur Grundherrschaft Rosegg gehörig. Die älteste Erwähnung war 1615. Damals übergab ein Georg Schmidt diese Keusche an Georg Khorner. In der Murouz-Keusche wurde hauptsächlich Steinbier ausgeschenkt, welches von Außen bezogen wurde, und Brandwein. Von den Einnahmen musste natürlich eine Tax an die Grundherrschaft Rosegg abgeliefert werden. Das Gasthaus blieb bis ins Jahre 1939 bestehen.

Am 23. Aug. 1773 starb Sebastian Koflers Frau Agnes mit 43 Jahren. die Ursache hängt wohl mit der 10 Tage zuvor erfolgten Geburt der gleichnamigen Tochter zusammen. Nicht einmal ein halbes Jahr später heiratet Sebastian seine zweite Frau Katharina Quedritsch am 24. Jän. 1774 in der Pfarrkirche von Latschach. Im gleichen Jahr kommt noch das einzige gemeinsame Kind Maria auf die Welt. Als Sebastian am 28. März 1797 in Murau 24 (jetzt Drobollach) stirbt, hinterlässt er zwei Söhne und vier Töchter. Ein Inventarium über seinen Todesfall hat sich glücklicherweise im Kärntner Landesarchiv erhalten.

Das Inventarium des Sebastian Kofler

Das umfangreiche Grundinventarium wurde von der Grundherrschaft Rosegg am 4. Nov. 1797 aufgesetzt und enthält 28 Seiten. Die Schätzung des Vermögens erfolgte unpartheiisch durch den Herrschafts-Schätzmann Urban Zeichen oder Petritsch (erster oder zweiter Name ist wohl der Vulgoname). Inventarien wurden bei jeder Besitzübergabe angelegt, damit die Grundherrschaft die Höhe der Abgaben festsetzen konnte. Denn jeder neue Besitzer eines Hofes musste bei Hofübernahme als Gebühr eine Ehrung oder Anleit zahlen.

Zu Beginn scheinen die Namen der Erben auf. Das sind die Söhne Matthäus und Adam, sowie die Töchter Ursula, Maria, Minna und Agnes.

Danach werden die Briefschaften aufgezählt. Darunter sind jegliche Dokumente zu verstehen, welche irgendwelche Rechte verbriefen. Aufgezählt ist ein Ehrungsbrief sowie zwei Inventarien.

Weiters folgt die eigentliche Grundschätzung, wie nachstehend gezeigt wird. Die Flächen Angaben sind in Joch (J) und Klafter (Kl) angegeben.

| An Äckern | ||

| 1. Acker hinterm Schwischgitz | 476 Kl | |

| 2. Acker im Rauth beim Weg | 1 J | 1068 Kl |

| 3. Acker Ograda | 269 Kl | |

| Summa | 2 J | 213 Kl |

| An Wiesen | ||

| 1. Wiesen hintern Stadel | 495 Kl | |

| 2. Wiesen hinterm Schwischgitz | 209 Kl | |

| 3 Wiese samt ... | 1064 kl | |

| Summa | 1 J | 168 kl |

| Waldungen | ||

| Wald ob dem Katschiack | 3 J | 1543 Kl |

Die Flächenausstattung bestand also umgerechnet aus ca. 2,4 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche sowie 2,3 ha Wald. Es handelte sich also um einen nur sehr kleinen Besitz, sodass die Landwirtschaft kaum zur Selbstversorgung ausreichte.

Die Gebäude bestanden in einer Bauernkeische nebst sonderheitlichen Stadl und Stallung. Die Keische befindet sich in schlechten, das Stadlgebäu aber im guten Zustande. Ferner ist bei dieser Keische auch eine Biern und Brandweintafern

Weiters folgen Jährliche Giebigkeiten sowie das Barvermögen. Das Mobilar-Vermögen wird unterteilt in mehreren Rubriken aufgezählt. An lebenden Fahrnissen finden sich eine 18jährige Stute, 2 Kühe, 1 Kälbin sowie ein Mastschwein.

Die Rubrik Todte Haus- und Mayrschaftsfahrnißen ist noch in Unterrubriken je nach Örtlichkeit geliedert. So werden außerhalb des Hauses und im Stadel 23 Posten aufgezählt, darunter ein Pferdewagen mit 6 Rädern und einer Ladetruhe. 17 Posten befinden sich unter dem Dach, 41 im Stübele untern Dach. Im Zusammenhang mit der Gastwirtschaft möchte ich hier folgende Gegenstände erwähnen: 6 paar Messer und Gabeln, 16 hölzerne Teller, 1 Kaffeemühle. Es folgt dann noch ein Nachtrag untern Dach, wobei hier der Webstuhl samt Zugehör sowie 2 Zwetschkendörren erwähnenswert sind. Im Keller finden sich 7 Fuder Rüben.

In der Kuchel und Laben befanden sich u.a. ein Kessel sowie ein kleiner Kessel mit 3 Füßen, eine alte eiserne Pfanne, 1 altes Kastel, 1 Tischel, 4 Stühle, 1 kufperner Honigkessel.

Im Wohnzimmer gab es u.a. 20 Brotkörbe, 1 Ofenkessel, 2 Sprinnräder, 1 Tisch, 2 Leuchter, 4 lange Stühle, 6 erdene Maßkrüge, 8 Halbkrüge, 2 Schnellwaagen, 1 Vierling Kletzen, ½ Vierling Zwetschken, 1 kurzes Röckel, 1 grünes Leibl, 2 paar alte Hosen.

Dann wurde das Getreide am Kasten aufgezählt. Darunter befindet sich Roggen, Gerste, Hirse, Hafer, Kleesamen. Es wird bemerkt das der Hadn- und Türkh-Waiz noch nicht angedroschen wurden.

Darunter erfolgt die Namensfertigung aller Beteiligten.

Die eigentliche Verlassabhandlung fand dann am 22. Dez. 1797 statt. Abzüglich der Passiva (es bestanden einige Forderungen) blieb ein vererbbares Vermögen von 699 Gulden, 40 Kreuzer und 3 Pfennig.

Anermerkt wurde auch, dass laut Urteil des Ortsgerichts Rosegg vom 23. Mai 1788 das Besitzrecht an der Murouz-Keusche dem ältesten Sohn Matthäus Kofler zuerkannt wurde. Dieser hat aber in einem späteren Vergleich und nach Erhalt eines Ausstandes von 82 Gulden sein Besitzrecht an seinen Bruder Adam abgetreten. Dieser übernahm dann auch den Hof.

Johann Kofler, erster Bürgermeister der Gemeinde Maria Gail

Dieser Familie entstammt auch ein Bürgermeister. Johann Kofler war ein Sohn des vorhin erwähnten Gastwirtes Adam Kofler, Besitzer der Murouz-Keusche Nr. 24 in Murau (jetzt zu Drobollach). Johann Nepomuk Kofler wurde am 20. Mai 1809 in der Murouz-keusche geboren. Zu dieser Zeit viel Napoleon zum dritten Mal in diese Gegend ein.

Johann erlernte den Beruf des Zimmermanns und war einige Zeit lang gemeiner Soldat im K.u.K.-Baron Lattermanns Infanterie-Regiment. Nach dem Tod des Vaters, welcher am 5. Feb. 1836 verstarb, übernahm er das Wirtshaus. Er besaß auch noch die Schwischgoutz-Hube in Murau.

Mit 28 Jahren heiratete er am 26. Juni 1837 Theresia Reichmann.

Im Jahr 1850 wurden aufgrund kaiserlichen Patentes die Bezirksverwaltungsbehörden sowie die Gemeinden eingeführt. Nach der Konstituierung des Gemeinderats am 19. August 1850 wurde er zum ersten Bürgermeister der neu entstandenen Gemeinde Maria Gail. Von seiner Amtszeit scheinen sich kaum Dokumente erhalten zu haben. Leider existiert auch kein Foto. Das Amt als Bürgermeister übte er ca. 10 Jahre aus. Am 7. Juni 1889 starb er im Alter von 80 Jahren an Alterschwäche.

Die Rebernig-Keusche in Prossowitsch

Sebastian Koflers ältester Sohn Matthäus, welcher am 3. Sep. 1761 in Murau (Drobollach) geboren wurde, war bereits seit 15. Jän. 1782 Besitzer der Rebernig-Keusche. Am 4. Feb. 1782 heiratete er in Maria Gail Maria Weber, die Tochter des Vorbesitzers Thomas Weber. Der Familienname dürfte auch gleichzeitig seinem Beruf entsprochen haben.

Interessanterweise heiratete Sebastians jüngerer Bruder Adam 1798 gleich die Schwester von Mathäus Frau, welche Margareth Weber hieß. Beide haben also in die selbe Familie eingeheiratet.

Matthäus ging dem Weberhandwerk nach, das möglicherweise schon dessen Vater an der Murouz-Keusche neben der Gastwirtschaft ausgeübt hat. Mit Maria Weber hatte er 7 Kinder. Nach dessen Tod am 12. Apr. 1840 ging die Keusche in den Besitz seines Sohnes Mathias über. Dieser verkaufte aber noch im selben Jahr das Anwesen an einen Domician Tschemerniack.

Vulgo Faschiniak in(Alt-)Finkenstein

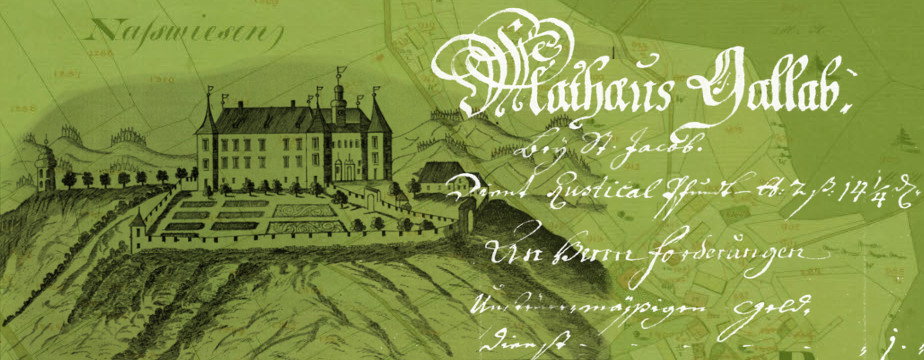

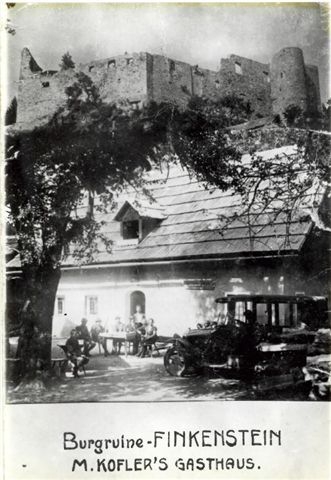

Als 1795 das Schloss oder besser gesagt das Verwaltungsgebäude Neufinkenstein bei Gödersdorf errichtet wurde, veräußerte Graf Franz Ludwig von Dietrichstein einige Gebäude und Grundstücke der ehemaligen Maierschaft Finkenstein. Die einst prächtige Burg Finkenstein wurde aufgegeben und das Schloss Neufinkenstein zum neuen Amtssitz der Grund- und Gerichtsherrschaft gemacht. Angeblich wurde auch der Dachstuhl aus Sparsamkeit abgetragen und beim Bau von Neufinkenstein wieder verwendet. So wie auch das dortige Torportal von der Burgruine Landskron stammt. Leider war damit die Burg dem Verfall preisgegeben.

Die Faschiniak-Keusche ist ein zweigeschossig gemauerter Bau, der sicher bis ins Mittelalter zurückreicht. Er gehörte einst zur Vorburg der Burg Finkenstein. Zwischen ihm und dem benachbarten ehemaligen Forsthaus war einst eine Toranlage – möglicherweise mit Zugbrücke, durch welcher man die Vorburg betreten konnte. Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie aus dem Dominikalbesitz herausgelöst und wurde zu einer Bauernkeusche. Um 1800 war Blasius Maurer der Besitzer der Faschiniak-Keusche mit der Hausnummer Finkenstein 9. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Ortsname auf Altfinkenstein geändert und das Haus bekam die neue Hausnummer 13.

Johann Kofler war der älteste Sohn von Matthäus Kofler vulgo Rebernig und wurde am 22. Dez. 1782 in Prossowitsch 1 geboren. Er heiratete am 12. Feb. 1802 in Maria Gail Maria Maurer, deren Vater Blasius Maurer knapp ein Jahr vorher verstorben ist. Da dessen Sohn Kaspar, der als Hammerarbeiter in der Fellach arbeitete, auf den kleinen Hof verzichtete, folgte nun Matthäus Kofler als Besitzer nach.

Johann hatte mit Maria Maurer nur 3 Kinder, 1 Sohn und zwei Töchter. Eine Töchter starb wenige Tage nach der Geburt, das Schicksal der anderen ist unbekannt.

Vulgo Starre/Stori in Altfinkenstein

Peter Kofler, der einzige Sohn von Johann, wurde am 9. Mai 1810 in der Faschiniak-Keusche geboren. Der Villacher Raum war zu dieser Zeit in der Hand Napoleons. Relativ spät, am 14. Okt. 1850, heiratete er in Fürnitz Maria Kazianka.

Da Peter das Elternhaus für eine Bewirtschaftung offensichtlich zu klein wurde, kaufte er 1854 die Starre-Keusche in unmittelbarer Nachbarschaft. Seine Frau Maria brachte 5 Kinder zur Welt: Matthäus und Maria kamen noch in der Faschiniak-Kesuche zur Welt, Johann Nepomuk, Peter und Rupert erblickten in der Starre-Keusche das Licht der Welt. Peter Kofler starb hier am 25. Juli 1888, seine Frau bereits 1881.

Sein ältester Sohn Matthäus Kofler suchte seit 1890 bei der Bezirkshauptmannschaft in Villach um eine Gastgewerbe-Konzession an, welche ihm aber immer wieder verwehrt wurde. Erst 1903 konnte er sein Vorhaben verwirklichen. Er bekam eine Konzession zum Betriebe des Gast- und Schankgewerbes mit folgenden Berechtigungen: 1. Beherbergung von Fremden; 2. Verabreichung von Speisen; 3. Ausschank von Bier, Wein und Obstwein; 4. Ausschank von Kognak, Sliwowitz, Säuerling, Schwarzbeer- und Birnenbranntwein, sowie Rum zum Thee; 5. Verabreichung von Kaffee, Thee, Schokolade, anderen warmen Getränken und Erfrischungen; 6. Haltung von erlaubten Spielen.

Matthäus Kofler war der Vater meiner Großmutter Helene, welche in diesem Haus 1902 geboren wurde und ebenda 1998 gestorben ist. Sie übernahm das Haus 1943 von ihrem verstorbenen Bruder, der kinderlos blieb. Das Gasthaus wurde in den 1950er Jahren geschlossen.