Gallobitsch

... Golowitsch, Golobič, Galowitsch und viele weitere Varianten existieren in Österreich von meinem Familiennamen. Der Name ist hauptsächlich in Kärnten, Steiermark und Burgenland verbreitet, was keine Überraschung ist. Der Name ist südslawischen Ursprungs und die ersten Namensträger kamen vor Jahrhunderten aus dem Gebiet von Kroatien und Slowenien ins heutige Österreich. Meine Nachforschungen führten mich in die Untersteiermark.

Stammhaus und Herkunft

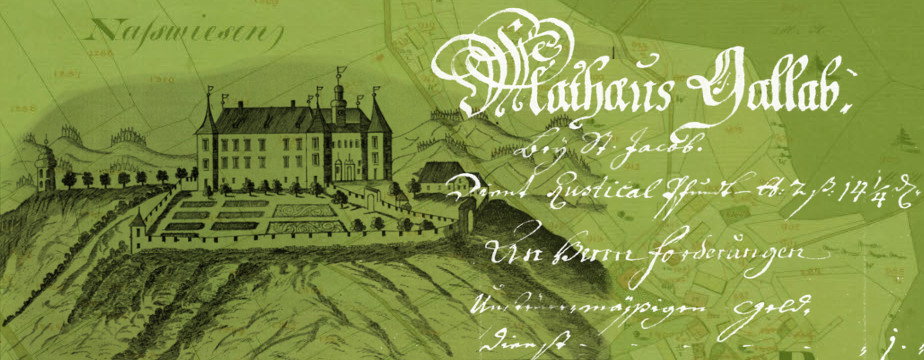

Der erste fassbare Vorfahre in dieser Genealogie ist Mathäus Gallobitsch. Er hat um die Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt, doch sind weder Geburts- noch Sterbedaten bekannt. Sein Name findet sich in den Geburtseinträgen von zumindest 4 Kindern, welche allesamt in der Pfarre St. Martin bei Windischgraz in der Untersteiermark (Štajerska) geboren und getauft wurden. Er war Besitzer einer zur Herrschaft Gradisch untertänigen und bei St. Jakob in Pametsch gelegenen Keusche. Dies ergibt sich aus einem Dokument von 1754. Eine Keusche war ein kleiner Bauernhof, der weniger als ein Viertel an Ertrag einer Hube ablieferte. Im Unterschied zu den Bauern betrieben die Keuschler neben einer kleinen Landwirtschaft auch noch ein Handwerk.

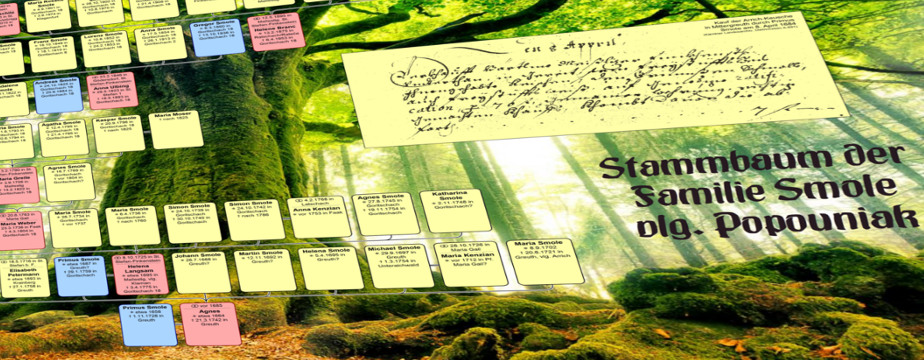

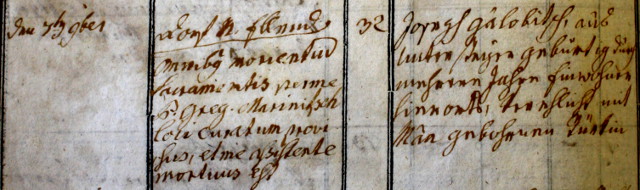

Aus den noch vorhandenen und sehr lückenhaften Kirchenbüchern von St. Martin bei Windischgraz (Šmartno pri Slovenj Gradcu) und Pametsch (Pameče), welche im Diözesanarchiv in Maribor lagern, ergibt sich, dass es neben den 4 belegbaren Kindern Agnes, Maria, Gertrude und Josef auch einen wahrscheinlich älteren Sohn namens Gregor gegeben haben muss. Von Mathäus Frau ist nur der Vorname Maria überliefert. Dieser dürfte dann die Keusche übernommen haben. Gregor hatte zumindest 6 oder 7 Kinder, welche zwischen 1762 und 1783 geboren wurden. Danach verliert sich die Spur dieses Zweiges.

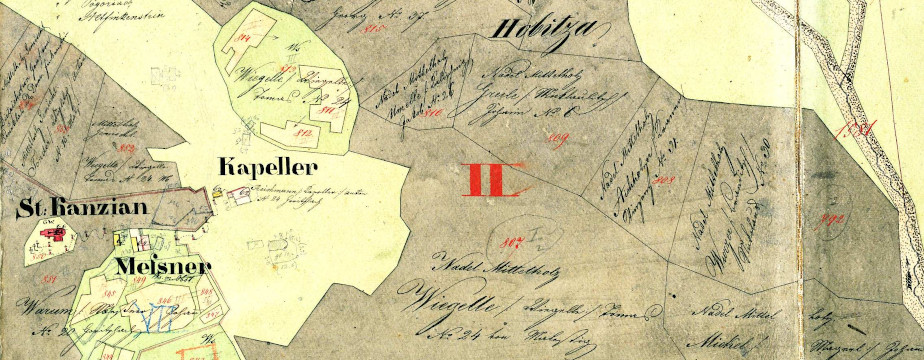

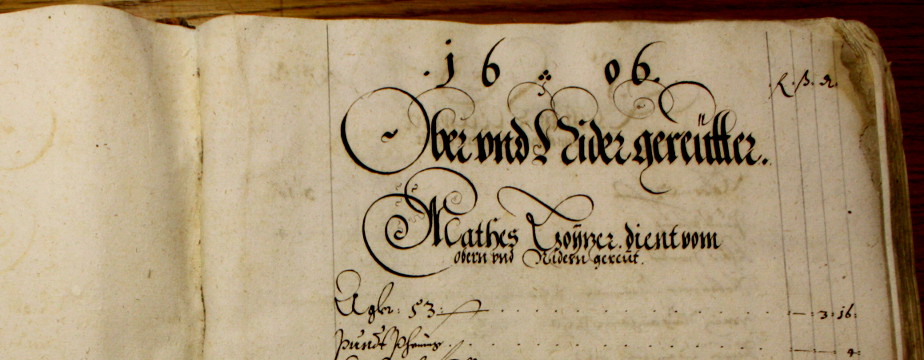

Nachforschungen im Steirischen Landesarchiv haben ergeben, dass es in Pametsch eine Keusche vulgo Golobitsch gibt. Dieses kleine bäuerliche Anwesen kann man wohl als das Stammhaus der Gallobitsch bezeichnen. Es liegt etwa 200 Meter westlich der Pfarrkirche St. Jakob in Pametsch in Alleinlage und wird nach wie vor bewirtschaftet. Der früheste Nachweis dieses Anwesens ergibt sich aus einem Urbar der Herrschaft Gradisch von 1632, angelegt von Hanns Freiherrn von Pfeilberg. Hier wird ein "Gollob bey St. Jacob" erwähnt. Der Vorname des Besitzers liest sich Jansche — eine dialektale Form von Johann. Es lässt sich natürlich keine Brücke bis zum etwa 100 Jahre später lebenden Matthäus schlagen, jedoch bedeutet dieser Vermerk, dass der Hof bereits zu dieser Zeit im Besitz der Familie war.

Der Franziszeische Kataster der Steuergemeinde Pametsch wurde etwa 1823 angelegt. Das Anwesen vlg. Golobitsch mit der Hausnummer Pametsch 19 war zu dieser Zeit im Besitz von Josef Wernig und kurze Zeit darauf von Franz Golobitsch. Die zugehörigen Parzellen hatten eine Gesamtfläche von ca. 3,5 Ha und warfen jährlich 13 Gulden und 5 Kreuzer ab. Es ist anzunehmen, dass bei der geringen Hofgröße der Besitzer einem Handwerk als Zuerwerb nachging.

Über die Herkunft des Familiennamens kann man mutmaßen, dass er kroatischen Ursprungs ist, Die Familie dürfte aufgrund der Türkeneinfälle wie viele andere Kroaten in nördlichere Regionen eingewandert sein. Genauso wie im Burgenland und in Niederösterreich haben sich im 16. Jahrhundert sicher auch in Krain viele Kroaten niedergelassen. Familiennamen mit der slawischen Endung "-itsch/-ič" sind nicht unbedingt typisch slowenisch und waren ursprünglich Patronyme. Der Golobitsch war sozusagen der Sohn des Golob. In Rußland und Bulgarien ist es heute noch üblich, den Namen des Vaters als Beinamen neben dem eigentlichen Familiennamen zu tragen.

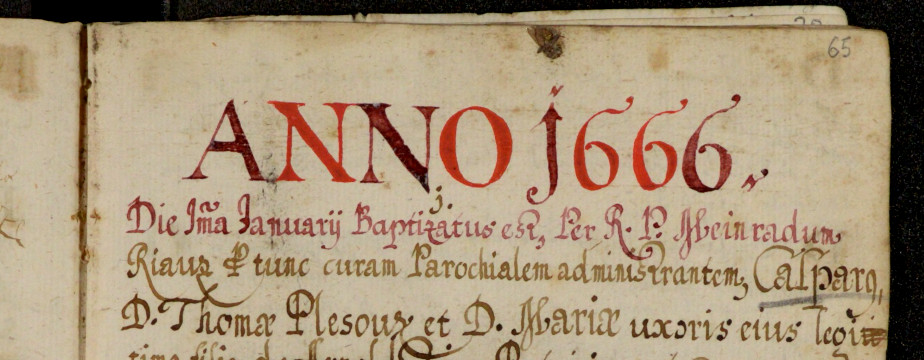

Was die Forschung in den vor 1784 in lateinisch geführten Matriken erschwert, ist der Umstand, dass beim Familiennamen Golobitsch die Endung itsch weggelassen wurde. Somit ist eine Unterscheidung zu den Golob, welche in den erforschten Pfarren ebenso zahlreich auftreten, recht schwierig. In der Pfarre St. Martin bei Windischgraz gibt es auch eine Golob-Hube.

Die Kärntner Linie

Josef

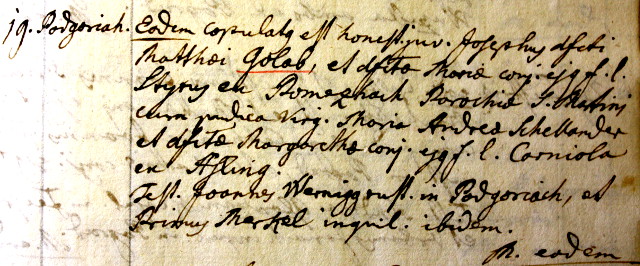

Josef ist der Begründer des Kärntner Zweiges und wurde am 18. März 1741 in der Pfarre St. Martin bei Windischgraz als Sohn von Mathäus und Maria Golobitsch geboren. Am 29. Jän. 1776 heiratete er in Maria Elend Maria Schellander, welche aus Assling gebürtig war. Seine Eltern waren zum Zeitpunkt der Heirat bereits verstorben. Von seinem Beruf weiß man nichts, aber wahrscheinlich war er Zimmermann, so wie sein Sohn Jakob. Zimmerleute waren einst sehr gefragt, da die meisten Gebäude nur aus Holz bestanden. In vielen Handwerksberufen war man als Geselle auf Wanderschaft. Was Josef genau nach Maria Elend gebracht hat, wird sich wohl nie herausfinden lassen. Möglicherweise hatte seine Frau Verwandte dort.

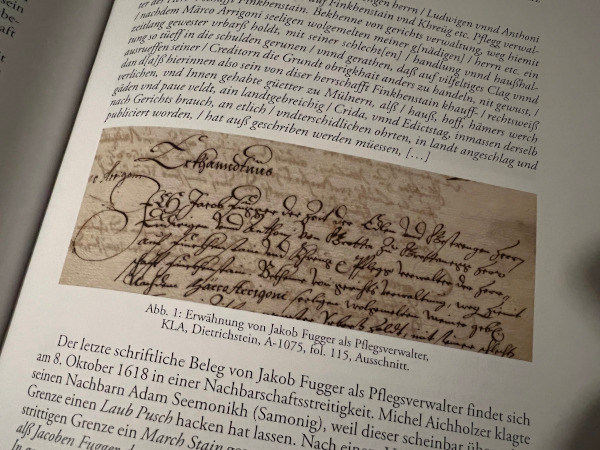

Jedenfalls lebte die Familie beim Bauern vulgo Smounig, welcher mehrere Häuser in Maria Elend besaß. Interessant ist der erste Bezug zu Finkenstein. Der Smounig-Bauer war nämlich wie einige andere Rosentaler Bauern ein Urbars-Untertan der Grundherrschaft Finkenstein.

Josef starb am 7. Nov. 1790 in Maria Elend ohne Hinterlassung eines Vermögens. Ein Verlassakt über seinen Todesfall befindet sich im Kärntner Landesarchiv. Seine Witwe gab bei der zuständigen Landgerichtsherrschaft Rosegg an, dass ihr Mann über kein Vermögen verfügte und in den letzten Jahren mehr oder weniger von der Gemeinde gelebt hat. Josef hinterließ als einziges Kind den Sohn Jakob, welcher beim Tod seines Vaters noch minderjährig war.

Während Josefs Lebensspanne wurde aus Golobitsch plötzlich Galobitsch/Galowitsch. Diese Lautverschiebung wurde auch für alle späteren Generationen beibehalten. Das Doppel-L setzte sich erst im 20. Jahrhundert durch. Man muss aber bedenken, dass die Eigennamen in den Matriken ganz vom Schreibstil und dem Dafürhalten des eintragenden Pfarrers abhängig waren. Die Betroffenen selbst konnten in der Regel weder lesen noch schreiben.

Ein großes Rätsel bereitet mir nach wie vor seine Ehefrau Maria, deren Geburts- und Sterbeeintrag noch nicht gefunden wurde. Der Familienname Schellander wird nämlich nur im Trauungseintrag und bei der Geburt eines Kindes erwähnt. Bei der Geburt der Enkelkinder wurde sie als Tschebrin (= Tscheber) bezeichnet, im Sterbeeintrag Josefs als geborene Türkin und in dessen Verlassakt gar als geborene Flitscherin. Wie sie nun tatsächlich hieß, würde sich nur nach Identifizierung des Geburtseintrages beantworten lassen. Es steht für mich aber außer Zweifel, dass es sich um ein und die selbe Person handelt.

Handwerker und Tagelöhner

In der Familienforschung geht es ja nicht nur um Namen, Geburts- und Sterbedaten. Interessant ist vor allem der historisch-soziale Hintergrund: Wo und in welchen Verhältnissen haben die Vorfahren gelebt?, welche Berufe hatten Sie?, usw. Soviel ich den bisherigen Informationen entnehmen kann, handelte es sich bei meinen Vorfahren um Handwerker, hauptsächlich Zimmerleute. Jakob und Gabriel waren auf jeden Fall Zimmerleute. Dieser Berufszweig war damals nicht so unwichtig, da die meisten Häuser großteils bis ausschließlich aus Holz bestanden. Eine besondere Zimmermannsarbeit sind die zum Teil sehr kunstvoll gestalteten Getreidekästen, die mancherorts in Kärnten noch anzutreffen sind und oft schon mehrere hundert Jahre alt sind.

Als Handwerker war man meistens Tagelöhner. Man hatte keine fixe Anstellung sondern arbeitete nach Bedarf. Dies erforderte auch eine gewisse Mobilität. Handwerker waren nie so ortsgebunden wie Bauern und zogen oft von Dorf zu Dorf um ihre Dienste anzubieten. Bei einigen Zünften war die Wanderschaft auch eine Bedingung zur Meisterprüfung. Eine Berufsunfähigkeit im späteren Alter war meistens auch mit Armut verbunden. Ein Sozialsystem im heutigen Sinn gab es nicht. Entweder kam die Familie oder die Herrschaft/Gemeinde für die Notdürftigen auf.

Kinderreichtum und Kindersterblichkeit

Das Leben im 18. und 19. Jahrhundert war für einfache Leute natürlich kein Honigschlecken. Man lebte als Untertan einer Grundobrigkeit, eingebettet in eine Gesellschaft mit klaren Regeln und Normen. Jeder wusste dabei, welchen Platz er in dieser Gesellschaft hatte, wer über ihn und wer unter ihm war. Der einzige Trost einfacher Leute war wohl der Glaube nach einem rechtschaffenden Leben ins ersehnte Paradies zu gelangen. Die Volksfrömmigkeit bestimmte früher den Alltag der Menschen.

Die Mütter waren mit einer hohen Kindersterblichkeit konfrontiert. Die Ursache dafür waren vor allem Infektionskrankheiten, gegen die es damals noch so gut wie kein Mittel gab. Viele Neugeborenen starben auch gleich nach der Geburt. Besonders wichtig war es für die Eltern, dass das Kind noch schnell getauft wurde (sogenannte Nottaufe). Nur so war — glaubte man damals — der Eintritt ins Himmelreich möglich. Die Sterblichkeit hatte damals nichts mit dem Status oder dem Einkommen zu tun. In adeligen oder wohlhabenden Familien war die Sterblichkeit auch nicht geringer, zumal die Ärzte die Lage der Patienten oft noch verschlimmerte.

Jakob

Jakob ist das einzige überlebende Kind von Josef. Er wurde am 23. Juli 1778 in Feistritz 8 geboren, heiratete am 6. Feb. 1809 in Maria Elend Katharina Zuder aus Flitsch (heute Bovec in Slowenien) und starb am 27. März 1855 in Fresnach 23 als Gemeindearmer. Von ihm und seiner Frau sind 11 Kinder beurkundet. Mindestens 5 Kinder erreichten nicht mal das 4. Lebensjahr. Drei Söhne hatten Nachkommen. Dessen Sohn Gabriel hatte 8 Kinder, 4 davon haben das Erwachsenenalter nicht erreicht.

Gabriel hatte einen Bruder namens Rochus. Dieser wurde am 16. Aug. 1815 in Maria Elend 28 geboren. Am 18. Nov. 1849 heiratete er in Maria Elend eine Maria Schlosser. Mindestens 3 Kinder (2 Söhne, 1 Tochter) gingen aus dieser Ehe hervor: Maria erreichte gerade das 4. Lebensjahr, Franz das 23. und Anton wurde immerhin 36. Dieser war Kutscher in Raibl und wurde 1892 in der Pfarre Fürnitz von einem Zug überfahren. Ob er Nachkommen hinterließ ist nicht geklärt, jedenfalls wurde er als ledig im Sterbebuch vermerkt. Rochus selbst war aber auch kein langes Leben beschieden. Am 19. Aug. 1858 kam er in Maria Elend 51 unter seltsamen Umständen ums Leben. Er wurde erhängt aufgefunden. Der Totenbeschauschein ist glücklicherweise vorhanden. Er wurde am 20. Aug. gerichtlich beschaut. Es wurde befunden, dass der selbe am blutigen Schlagfluß gestorben, und sogleich wurde erhoben, daß derselbe dem Endwan ergeben, in einem Zufalle von Zorn und Nahrungs-Sorgen sich selbst entleibt habe. Es wurde dann beschlossen, dass dieser ohne Gepränge am gewöhnlichen Friedhof begraben werden kann. Weiters gab es noch den Bruder Franz, welcher am 7. Okt. 1808 geboren wurde. Über dessen Verbleib sowie möglicher Nachkommenschaft ist leider nichts bekannt. Möglicherweise war er Soldat und ist bei einer Schlacht umgekommen.

Gabriel

Ab Beginn der 1830er Jahre lebte Gabriel Gallobitsch im Pfarrgebiet von Rosegg. Er heiratete am 9. Feb. 1834 Katharina Reichmann, welche aus Berg bei Rosegg gebürtig war. Ihr Vater besaß dort die Bauernhube vlg. Romauch, welche mit einerTafferngerechtigkeit (ein Wirtshaus) ausgestattet war. Katharina hatte bereits 2 uneheliche Kinder. Mit Gabriel bekam sie weitere 7 Kinder, welche zwischen 1833 und 1855 in Berg, Buchheim und Suetschach zur Welt kamen. Von 3 Söhnen erreichten 2 das Erwachsenenalter und hinterließen auch Nachkommen: Johann und Mathias. Zur Zeit Gabriels wurden um 1850 die Gemeinden in Österreich eingeführt. St. Jakob im Rosental und Rosegg bildeten ursprünglich eine Gemeinde, wovon sich Rosegg bereits in den 1880er Jahren verselbstständigte

Johann wurde am 20. Okt. 1833 in Berg 8 geboren und heiratete eine Magdalena Rausch. Dieser Ehe entstammten zumindest 5 Kinder. Er starb am am 24.01.1900 als Johann Golobič in der Pfarre St. Jakob im Rosental. Von diesem Zweig gibt es bis heute eine Nachkommenschaft. Sein jüngerer Bruder ist mein Vorfahre Mathias.

Mathias

Mathias war neben Johann der zweite Sohn von Gabriel Gallobitsch. Er wurde am 2. Nov. 1835 in Buchheim 8 geboren und zog in die gerade erst entstandene Gemeinde Finkenstein, wo er eine Familie gründete. Er heiratete am 9. Jän. 1870 in St. Stefan bei Finkenstein Ursula Urschitz, welche aus einer alteingesessenen Mallestiger Bauernfamilie entstammte. Der erste gemeinsame Sohn war Johann. Er wurde bereits am 20. Dez. 1867 in Mallestig 40 geboren und später legitimiert. Sie brachte dann noch weitere 6 Kinder zur Welt.

Nach einigen Generationen von Vorfahren, welche als Inwohner in einem Dorf lebten, wurde nun Mathias Gallobitsch zum Besitzer der Foltitsch-Keusche Nr. 37 in Mallestig. Geneau genommen erbte im Jahre 1886 seine Frau Ursula geb. Urschitz das Anwesen. Den Besitz übernahm 1896 der erstgeborene Sohn Johann. Mittels Kaufvertrag kam die Foltitsch-Keusche im Jahre 1906 an einen anderen Besitzer. Heute steht dieses Gebäude nicht mehr.

Leider wurde mein Ururgroßvater nicht sehr alt. Bereits am 5. Juni 1885 verstarb er in Mallestig 35 49jährig an einer Verkühlung. Interessant ist die außergewöhnliche Anmerkung im Sterbebuch: auf der Auerhahn Pfalz verkühlt und Leibschaden. Ob er etwa Jäger war? Die Foltitsch-Keusche übernahm jedenfalls sein ältester Sohn Johann, der 1904 eine Ursula Kofler heiratete und bereits im Jahre 1924 verstarb. Er hinterließ keine Nachkommen.

Schuster, Eisenbahner und Gastwirt

Der zweite gleichnamige Sohn von Mathias wurde am 21. Jul. 1880 in Mallestig 37 geboren. Er wohnte vorerst mit seiner Familie in der Schicher-Keusche Nr. 41 und erwarb im Jahre 1923 die Stefele-Keusche in Altfinkenstein, wo er leider 1949 unter tragischen Umständen durch Selbstmord aus dem Leben schied. Sein Sohn Mathias III. (mein Großvater) war wie sein Vater Schuster und Eisenbahner. Durch Heirat kam er zum vlg. Store nach Altfinkenstein, wo er das Gasthaus seines Schwagers Matthäus Kofler übernahm und bis zu seinem Tode im Jahr 1963 führte.

Forschungsausblick

Ich hoffe durch weitere Forschungen in Slowenien wenigstens noch eine Generation weiter zurück zukommen. Die Schreibweise des Namens änderte sich einige Male: von Golob auf Golobitsch (um 1780) bzw. Galobitsch/Gallobitsch (um 1850). Zur damaligen Zeit waren die meisten Analphabeten. Die textliche Überlieferung war abhängig von herrschaftlichen Kanzleischreibern sowie matrikenführenden Pfarrern. Es gilt vor allem auch darum, einige Details der Lebensgeschichten auszugraben, um ein umfassenderes Bild über die Vorfahren zu bekommen.